薬剤科

薬剤科のご案内

薬剤科 科長

今田 深雪

薬剤師はチームの一員として医師や看護師と共に患者さんの傍らに在るのが日常となり、日々進歩する臨床現場において薬の専門職としてより安全で質の良い薬物療法の提供を担っています。

当院の薬剤師は、『自主性』を尊重し合い、専門性を深めると共に、チーム医療や教育・研究活動に参画することで『病院薬剤師としてやり甲斐』を感じています。

高齢化が進むなか、患者さんはもとより、ご家族にも服薬についての理解を深めていただけるような支援を行っています。

薬剤科 理念

北海道循環器病院の薬剤師として、常に専門性の追求と医薬品の安全な使用の推進に努め、患者さんや家族、職員を支援する。

薬剤科 基本方針

- 薬剤師としてやれることは何でもやる。

患者さん・家族・職員への専門的な支援を惜しまない。 - 患者さん・家族に喜んでもらう。

薬剤師の業務に専念し、患者さん・家族に満足して頂く。 - 薬剤師は臨床家であり、研究家である。

専門性と最新知見を追求する。 - 薬の専門家として「正しい薬剤の使用」を進める。

常に医薬品を評価し、適正で安全な使用を推進する。 - 楽しんで仕事をする。

仕事の合理化・効率化に努めることにより、心にゆとりを持つ。 - 自主性・積極性を重んじる。

興味があることをやるのはよいが、結果に責任を持つ。

薬剤科の特色

当院は循環器専門病院として循環器病の治療薬を多く扱う一方、感染症治療薬、消毒薬なども含めて600 品目あまりの医薬品を採用しており、品質と在庫の管理、採用医薬品の評価と運用を行い、患者さんを中心に考えた医薬品の適正使用を推進しています。

また、薬歴管理に加えて、患者さんや職員へ適切に情報を提供することにより、副作用の予防と早期発見に努め、安全な薬物療法の実施と医療事故防止に貢献しています。

各種の薬剤業務は、電子カルテシステムと連動しているため、持参薬を含む薬歴管理や病棟での業務が円滑に行われています。

薬剤科概略

2021年度実績

| 構成スタッフ | 薬剤師9名(男4名、女5名、パート2名含む)、助手 1 名 |

| 1 日平均処方箋枚数 | 入院:81 枚 外来:9 枚 注射:72 枚 |

| 院外処方箋発行率 | 98.4% |

| 薬剤師病棟業務 | 全病棟実施 625 件/月 |

| 薬剤管理指導 | 383 件/月 |

| 外来服薬指導 | 27 件/月 |

| 実務実習指導認定施設 |

所属学会

令和3年2月現在

資格・認定

実務実習指導薬剤師:3 名

- 今田 深雪

- 小財 弘己

- 久保 悠

抗菌化学療法認定薬剤師<日本化学療法学会>:1 名

- 久保 悠

感染制御認定薬剤師:1 名

- 久保 悠

糖尿病療養指導士<日本糖尿病療養指導士認定機構>:1 名

- 小財 弘己

日本抗加齢医学会指導士<日本抗加齢医学会>:1 名

- 今田 深雪 (脳心血管アンチエイジング部会所属)

スポーツファーマシスト:1 名

- 小財 弘己

所属団体・所属学会

- 日本病院薬剤師会

- 日本薬学会

- 日本医療薬学会

- 日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会

- 日本化学療法学会

- 日本感染症学会

- 北海道TDM研究会

- 日本高血圧学会

- 日本透析医学会

- 日本腎臓病薬物療法学会

- 北海道透析療法学会

- 日本静脈経腸栄養学会

- 日本心臓リハビリテーション学会

- 日本抗加齢医学会

- 日本循環器学会

業務紹介

内服薬調剤業務

調剤開始時の『処方箋監査』は、適正な薬物治療を提供して行く上で最も重要で起点となる業務です。処方箋の内容と病名・治療経過・検査データを照合し、処方内容は妥当か、また薬物間の相互作用は無いか、投与禁忌ではないかなど多岐に亘るチェックを行い、安全性を確認してから調剤を始めます。2000年に電子カルテが導入され、システムのアラート機能による安全管理も活用していますが、まだまだ薬剤師の知識や力量を必要とする業務です。

監査をクリアした処方箋に基づき、全自動錠剤分包機や全自動散薬分包機を用いて高齢な方や服薬薬剤数の多い方など個々の状況に合わせた調剤を行います。

注射薬調剤業務

注射薬は、1処方1セットを基本に調剤しています。

処方箋監査では、処方内容が治療に合致しているか、投与禁忌の薬剤では無いか、使用方法・使用量、投与速度などが適正か、また薬剤間の配合変化は無いかなど検討します。

特に循環器治療薬や抗生物質は、腎臓や肝臓の状態を考慮し、有害事象を回避して安全に治療を進めるため十分検討する必要があり、薬剤師は投与設計を行って、医師へ具体的に提案をしています。

注射薬無菌調製業務

安全な薬物療法を確保するために、高カロリー輸液製剤(TPN)を中心に注射薬の混合業務を行っています。

クリーンベンチ(クラスⅡ安全キャビネット)を備えた無菌調製室において、薬剤師が調剤しています。

病棟業務( 薬剤管理指導業務)

入院時の初回面談と持参薬の確認

病棟薬剤師が入院時に患者さんや家族と面談して持参薬と市販薬・サプリメントの使用状況、薬による副作用・アレルギーの既往歴を確認します。

収集した情報は、速やかに電子カルテに登録され、医師・看護師に伝達されて、禁忌薬の処方、重複投与の未然防止に役立っています。

また、入院処方薬と持参薬は、電子カルテ上で一元管理しています。

服薬指導

病棟薬剤師が病室を訪問して服薬指導を行い、患者さんの服薬への不安を解消し、薬物療法が良好に継続されるよう支援しています。

外来服薬指導

現在、心不全センター外来を受診され多職種で支援が必要な患者さんについて、院内でお薬を調剤し服薬指導を行っています。 心不全センターチームでカンファレンスを開き、治療方針と情報を共有していますが、薬剤師は患者さんの状況を確認しつつお薬についてよく理解していただき、安心して治療が続けられるような関わりを持っています。ご家族が同席されることもあり、普段見られない気づきや家族の協力についてなど相互理解が深まって、より良い治療が進められるようになりました。

薬物療法への参画

抗菌薬管理・薬物治療モニタリング(TDM)業務

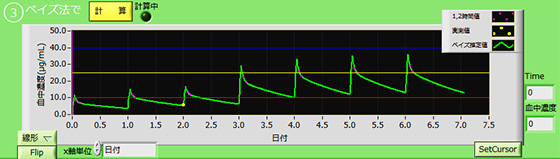

当院では、ジゴキシン、抗不整脈薬、抗てんかん薬、抗生物質などの血中濃度を測定して安全な薬物治療を進めています。

特に抗MRSA 薬やアミノグリコシド系の抗生物質については、感染からの早期回復を図るために、専用ソフトによる解析を行って医師に処方提案をしています。

抗菌化学療法認定薬剤師が感染に対する薬物治療を支援し、抗菌薬の適正使用の推進、耐性菌の発生防止に貢献しています。

腎臓病薬物治療・透析薬物治療アルゴリズムの運用

透析導入前後の重度腎機能障害では、貧血が進行するため、エリスロポエチンや鉄剤による適正な薬物療法が不可欠です。

当院では『腎性貧血薬物治療アルゴリズム』を運用し、透析室担当薬剤師が血液データのチェック、処方薬の変更を提案しています。

同様に、『MBD(Mineral Bone Disease)薬物治療アルゴリズム』の運用により、リン・カルシウム管理を支援し、脈管の石灰化進行の防止に貢献しています。

チーム医療への参加

薬剤師は、心不全センター、心臓リハビリテーション、糖尿病患者の透析予防、感染制御、褥瘡管理、血液透析等のチーム活動や各種カンファレンス等様々な活動に積極的に参加し、他職種と共に診療に貢献しています。

医薬品管理業務

当院では毎月薬事委員会において医薬品採用の検討を行っており、購入管理、適正な在庫管理に努めています。

特に、ジェネリック医薬品については、品質・流通・臨床データなど多方面から評価を行い、積極的に採用を進めています。採用後も評価を行い、継続の適否を検討しています。

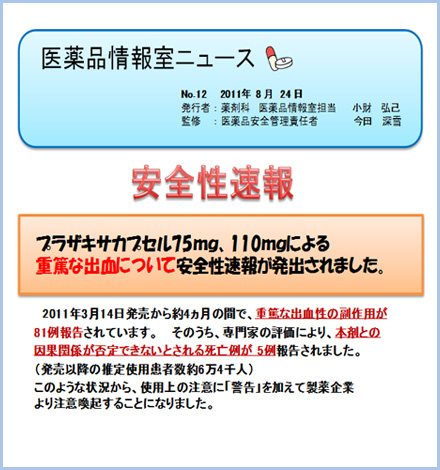

医薬品情報管理

院内・外から医薬品に関する情報を収集して、それらを医師、看護師へ適切に提供しています。

医薬品情報室ニュースの定期発行や安全性情報を院内LAN で適時配信し、医薬品に関する最新情報を周知させています。各職員からの様々な問い合わせにも随時対応しています。

相談窓口の設置

『お薬の相談窓口』は、外来の患者さんや家族、地域にお住まいの方々に、薬や健康食品・サプリメント等についてのご相談で利用いただいております。